もうすぐクリスマス。我が家はクリスマスモードではなく、風邪モード。

目の前で遠慮なく咳をする子供と同じ部屋で過ごしていると、もはや感染を防ぐ手段などないのかもしれません。

さて、もしもの円暴落があるとわたしは現在の投資ポジション(日本円100%)では非常に困るので、

「もしも」の兆し

がないか適時確認しています。

その確認内容を記事にするシリーズです。

<2017.11.29>以来の更新になります。

円暴落の兆しを知るための指標

わたしは以下の5つの指標を適時確認しています。

①ドル円名目レート

②円の実質実効為替レート

③日本の消費者物価指数

④日本の長期金利(10年国債の金利)

⑤日銀の資産動向

※あくまで個人的な対策に過ぎないので、本当に役立つかはわかりません

それぞれが何を意味するのかの説明は以下の記事を参照ください。

ここから5つの指標を一つずつ確認していきます。

スポンサーリンク

「ドル円名目レート」

<2013年1月からのチャート>

※出所:セントラル短資FX

落ち着いた動きです。

<2017.9月からのチャート>

※出所:セントラル短資FX

※出所:セントラル短資FX

少し円安にぶれていますが、円の暴落感はとくに感じません。

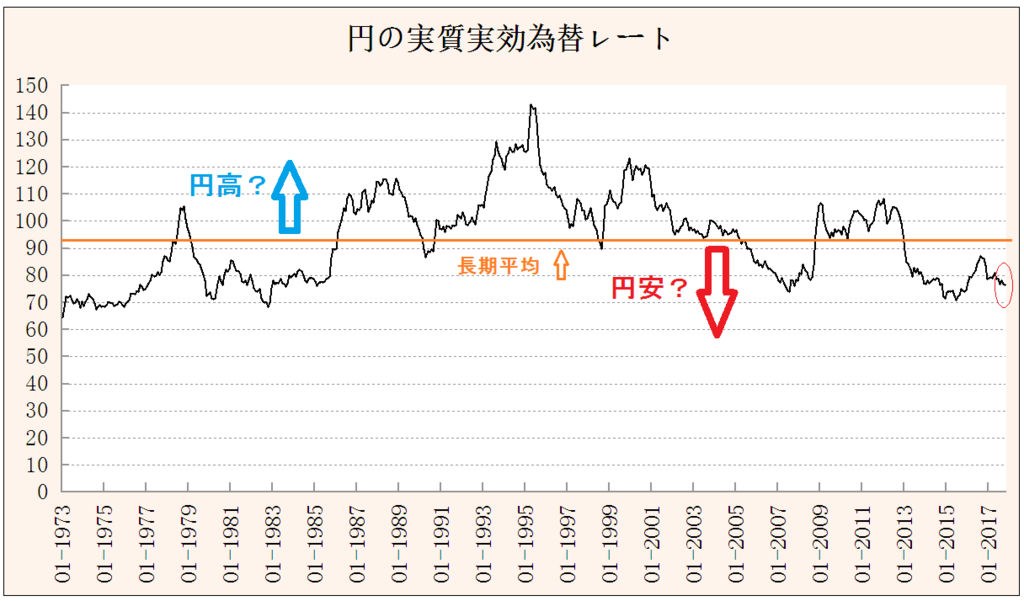

円の実質実効為替レート

※出所:<BIS>Effective exchange rate indices( Monthly data: Narrow indices:last updated 16 November 2017 ※グラフ期間:1973.1月~2017.10月

上記は長期的な視点から「通貨の実力」を示唆する、という人もいる円の実質実効為替レートの推移グラフです。

1973.1月~2017.10月の

・長期平均:92.9

・中央値:94.8

・ここ10年の最安値:70.9(2015.6月)

・ここ10年の最高値:108.2(2012.1月)

です。

2017.10月の数値は「76.39」であり、前月(76.89)より円安傾向にぶれています。

水準としては長期平均「92.9」より

「17%以上の円安水準」

にあり、円安にぶれているように推測されます。

※この解釈の仕方はわたしの個人的なものです。全く一般的ではないので、ご注意ください

ただ、急激な動きではありません。

日本の長期金利(10年国債の金利)

※出所:日本 10年債券利回りチャート

近年の日本の長期国債利回り推移です。

0.1%に満たない低位水準。

今のところ急激な金利上昇はなさそうです。

日本の消費者物価指数

※出所:統計局ホームページ/消費者物価指数(CPI) 時系列データのデータより管理者作成

概ねアベノミクス後、2013.1月~2017.10月の消費者物価指数<生鮮食品を除く総合。前年同月比>です。

消費税増税による上昇分は2015.4月には剥落し、その後は「-0.5~0.5%」程度で推移していたのですが、2017.8月に「0.7%」とレンジを上抜け。

2017年9月は前月と同様、前年比「+0.7%」でした。

2017年10月は前年比「+0.8%」でした。

2017年はじわじわと上昇していますが、来年はいかに?

とりあえず1%に満たない低い水準なので、現状では気にならないレベル。

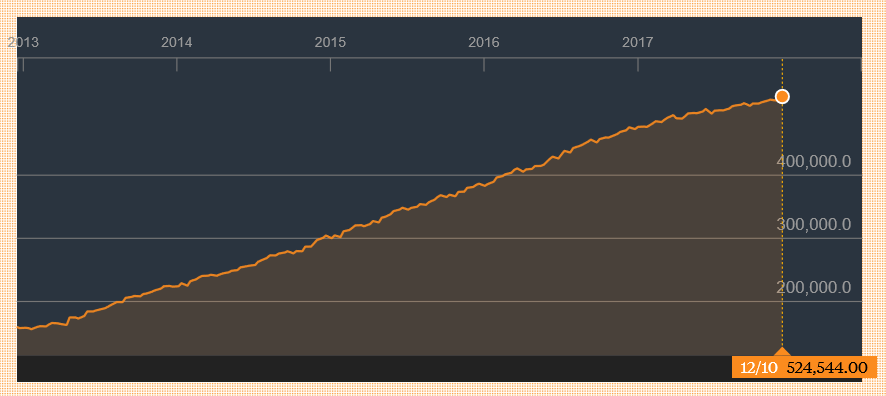

日銀保有資産

※出所:Bloomberg Markets ※<単位:10億円>

過去5年の日銀保有資産の推移です。

前回記事の11月20日が約518.2兆円、12月10日は524.5兆円、約6兆円増えています。

2017年の日本の名目GDPは推計で544.2兆円であり、現在の日銀の保有資産額は名目GDPの約96%です。

ちなみに米国の名目GDPは19.36兆ドル(IMF推計)、FRBの資産は約4.45兆ドルなので、名目GDPの約23%になります。

スイスを除いて主な先進国中央銀行の資産は名目GDPの概ね30%以下のようであり、経済規模に比べてとても大きな資産を日銀は保有している、といえそうです。

また、約1年前2016.12.11の日銀資産は約475.8兆円なので、概ねこの1年で48.7兆円の増加となっています。

一時期、年間80兆円の増加ペースだったので、それに比べるとペースダウンしており、現在、実質的に日銀のテーパリングが進行中と言えます。

日銀資産の増加額は今年は50兆円前後になりそうです。

※テーパリング: 中央銀行が、量的金融緩和政策による金融資産の購入額を徐々に減らしていくこと。 テーパリングとは - コトバンク 参照

米国債の利回りとギリシア国債の利回りの確認(ともに10年物)

もしも日本円が暴落するとき、市場はいわゆるリスクオフ一色の相場になると思われます。

そのとき投資家の資金が逃げ込む国債市場の一つは、流動性や信用力の高い米国債ではないかと思います(ドイツ国債などもおそらく同様)。

逆に投資家が資金を引き揚げる国債の一つは、多額の負債を抱え事あるごとに国債利回りが急騰しているギリシアの国債ではないかとわたしは推測しています(他にもいろいろあると思いますが)。

したがって、もし円に何かあれば、米国債の利回りは下がり(米国債は買われて価格が上がり利回りが下がる)、ギリシア国債の利回りは上がる(ギリシア国債は売られて価格が下がり利回りが上がる)と推測されるので、この意味で米国債やギリシア国債の利回を観察しておくと、役に立つのではないかと思われます。

米国 10年

<2008年~>

<ここ3ヵ月>

米国債利回りは安定しています。

ギリシア 10年

<2008年~>

<ここ3ヵ月>

ギリシア長期国債利回りは5%台中盤から4%台中盤に低下。

12月5日頃から利回り低下が著明。ギリシア国債が誰かに買われています。

まとめ

もしもの円暴落の気配は感じず総じて市場は安定している印象。

中国の10年国債利回りです。

<2008年~>

<ここ3ヶ月>

利回りは最近上昇傾向です。

※出所:SBI証券

※出所:SBI証券

ここ3ヶ月の上海総合指数とS&P500の比較チャート。

米国株高をよそに、上海は少し下落傾向。

中国は10月の一大イベント、共産党大会終了後、

・環境規制強化(反腐敗闘争ならぬ”反汚染闘争”という言葉もちらほら)

・金融引き締め

などに舵をきっている雰囲気。

中国の景気に何らかの悪影響が出てくるかもしれません。

関連時事

・中国株の割安割高

・中央銀行の資産動向