先週の米国市場を株式の割安割高を判断する目安になると思われる指標などで概観してみます。

先週の米国市場を株式の割安割高を判断する目安になると思われる指標などで概観してみます。

簡単な米国市場の概観

<S&P500>

※出所:米S&P 500インデックス(SPX - Investing.com

※出所:米S&P 500インデックス(SPX - Investing.com

7.8は「3899」で前週比「+1.9%」。

7月月間では今のところ「+3.0%」。

2022年1月の最高値「4819」より「-19.1」%水準。

<米国10年国債利回り>

7.8は「3.08%」。前週は「2.89%」で先週は大幅に上昇。

先週は

★株価⇒上昇

★債券利回り⇒上昇

★ドル指数⇒上昇

という動きでした。

定点観測

以下の4つで定点観測してみます。

★恐怖指数<米国市場。S&P500の変動性>

★ジャンク債スプレッド<米国市場。クレジットスプレッドの一つ>

★S&P500のPBR<米国の代表的な株価指数のPBR>

★米国バフェット指標 <米国の時価総額÷米国の名目GDP>

恐怖指数

<ここ5年>

7.8は「24.64」。前週の「26.70」より低下。

水準としては長期平均(「19.3」)より高く、米国の市場心理は

やや不安?

と推測。

短期的な割安時期の目安の「30」は下回る水準。

※参考:2018年以降の高い値(場中含む。概算値)

・2018.2月:「50」

・2018.12月:「36」

・2020.3月:「85」

・2020.10月:「41」

・2022.1月:「39」

<恐怖指数について詳しくはコチラ↓>

www.yukimatu-value.com

スポンサーリンク

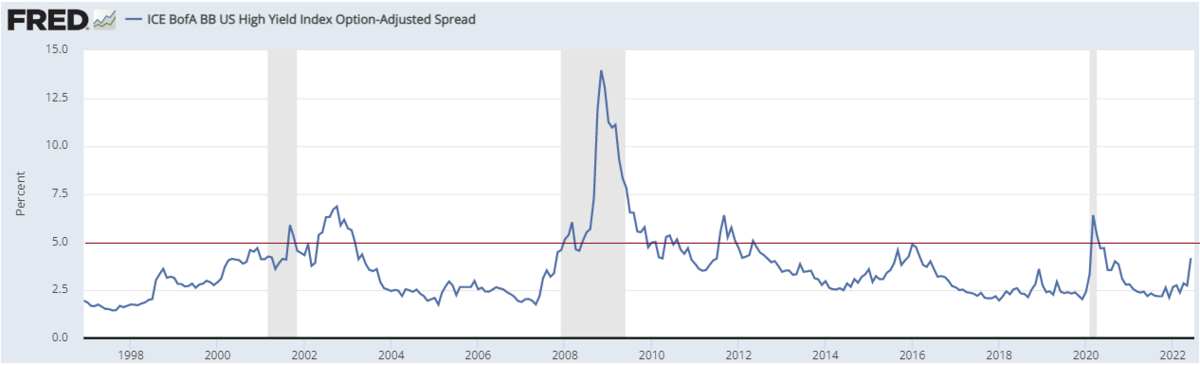

ジャンク債スプレッド

本記事のジャンク債スプレッドとは

①ジャンク債スプレッド

=米国のハイ・イールド債(格付け:BB)の利回り-米国債(10年物)の利回り

※本記事ではオプション調整後

②ジャンク債スプレッドが大きい⇒株式は割安傾向

③ジャンク債スプレッドが小さい⇒株式は割高傾向

④★平均値(幾何平均):3.30

★中央値:3.14

<期間:1997年1月~2022年5月の月末>

⑤5%以上のスプレッドの時期に株価は概ね割安か?

推移グラフと現在の状況判断

※出所:ICE BofAML US High Yield BB Option-Adjusted Spread (BAMLH0A1HYBB) | FRED | St. Louis Fedより作成 ※期間:1997.1月末~2022.6.30

※出所:ICE BofAML US High Yield BB Option-Adjusted Spread (BAMLH0A1HYBB) | FRED | St. Louis Fedより作成 ※期間:1997.1月末~2022.6.30

7.7時点のジャンク債スプレッド(%。格付けBB、オプション調整後)は「3.71」で、前週の「4.17」より大きく縮小。

スプレッドの長期中央値は「3.14」で今は中央値より約18%高い水準。

投資家心理は

やや悲観

か。

<ジャンク債スプレッドについて詳しくはコチラ↓>

www.yukimatu-value.com

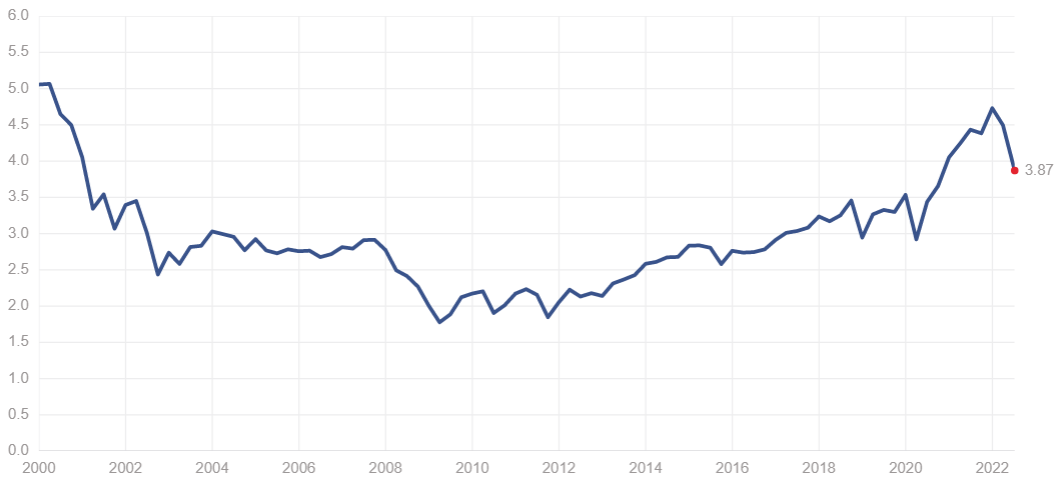

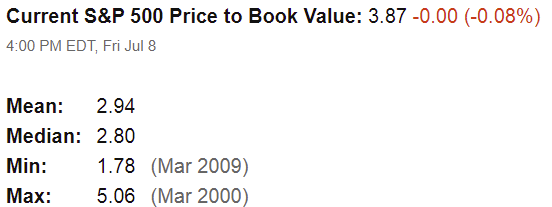

S&P500のPBR

※出所:S&P 500 Price to Book Valueより作成

1999年末~直近のS&P500のPBR推移。

7.8時点の推計値は「3.87」(前週は「3.79」)倍で前週より上昇。

長期の中央値「2.80」を38%ほど上回っており、株価水準は

割高

か。

※最近のS&P500の高PBR

①2018年1月:3.60倍(直近で世界景気がよかった時期)

②2018年9月:3.51倍(直近で米国の経済成長率が最も高かった時期)

③2020年1月:3.76倍(コロナ前、2019年9月以降の世界景気拡大期のピーク)

④2021年12月:4.73倍(コロナ後)

※出所:S&P 500 Price to Book Value

<S&P500のPBRについて詳しくはコチラ↓>

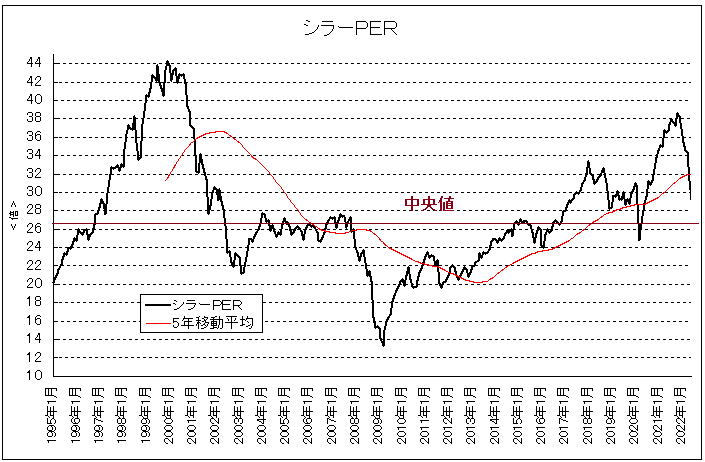

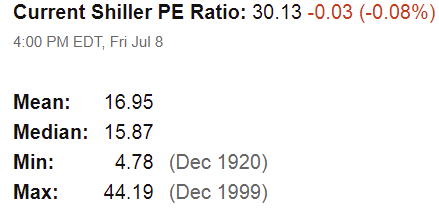

シラーPER

※出所:Shiller PE Ratioより作成 ※期間:1995.1~2022.6

※出所:Shiller PE Ratioより作成 ※期間:1995.1~2022.6

1995年以降のシラーPERの推移。

1995年以降の中央値は「26.5」倍。

2022年6月までの5年移動平均は「31.9」倍。

7.8は約「30.1」倍で前週(29.6)より上昇。

長期の中央値より約14%高く、5年移動平均より約6%低い水準。

株価水準は

やや割高?

と推測。

※出所:Shiller PE Ratio

※参考:シラーPER(CAPEレシオ)とは|金融経済用語集 - iFinance

現時点での米国市場の割高割安、4つの指標からの推測、まとめ

あくまで経験的な判断ですが、現時点で各指標が示唆する株式の割安、割高の判断をまとめます。

★恐怖指数⇒割安ではない?

★ジャンク債スプレッド⇒やや割安?

★S&P500のPBR⇒割高?

☆シラーPER⇒やや割高?

長期的には米国株の水準は

やや割高~割高?

と推測。

現時点での米国株の投資タイミングに関しては

ややネガティブ~ネガティブ?

な印象。

※個人の直感、感想です。先のことは不明。投資は自己判断、自己責任で

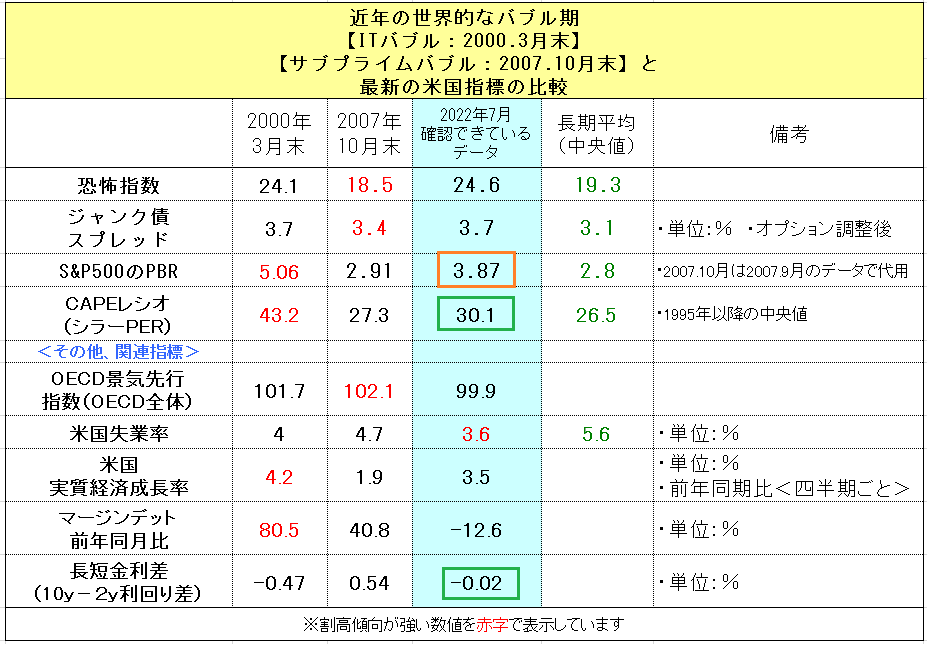

最近のバブル崩壊後の株価低迷期と現在のデータ比較

※表のデータ出所 ・OECD景気先行指数:OECD Data ・米国失業率:US Unemployment Rate ・実質経済成長率:BEA National Economic Accounts ・マージンデット:Margin Statistics | FINRA.org ・長短金利差:米国債・金利 - Bloomberg

・S&P500のPBR:高水準

・シラーPER:やや楽観ゾーンか

・長短金利差:10y-2yは逆イールド

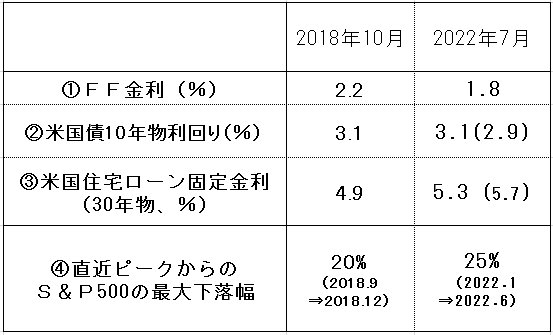

2018年との金利、株価比較

前回FRBの「量的引き締め+利上げ」がセットで実施され、株式市場が大きく崩れ出したのが2018年10月頃。

当時と今の比較。()内は前週値。概算値。

利上げは3回、量的引き締めは2022年6月に開始。

②は先週大きく上昇。

③は前週より大きく低下、それでも2018年より「0.4%」ほど高い状態。

金融ストレス指数

※出所:St. Louis Fed Financial Stress Index (STLFSI3) | FRED | St. Louis Fed

2022.7.1は「-1.17」(前週は-1.38)で前週より金融ストレス増加。

それでも長期的には歴史的な低水準。

今後プラス圏に浮上して来ることがあれば要注意。

※金融ストレス指数について

⇒金融ストレス指数とは|インデックス(指数)用語集|iFinance

おわりに

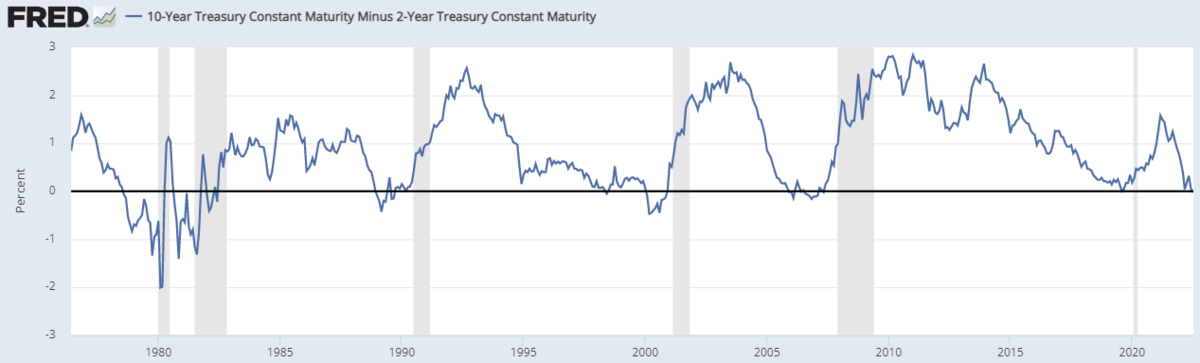

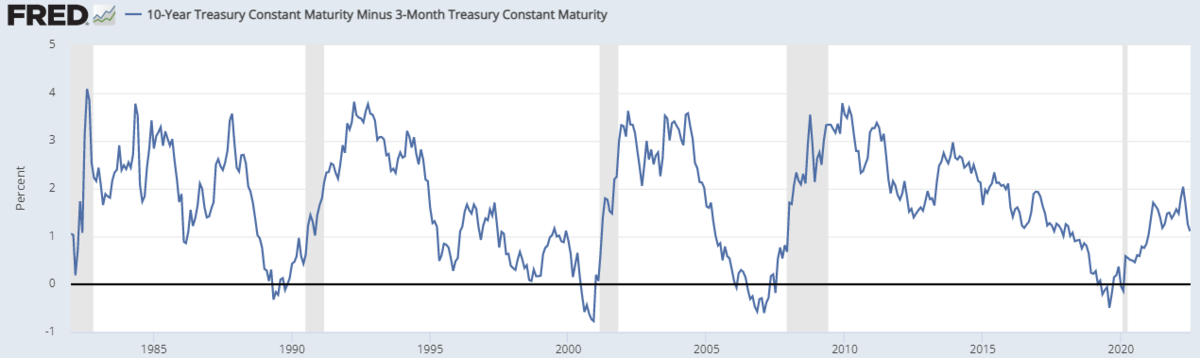

景気後退の先行指標になりやすい10y-2yの長短金利差、久々に逆イールド。

<10y-3m:長短金利差>

10y-2yより確度が高そうな「10年物-3か月物」利回りは7.8時点でまだ「1.11%」。

ただ

☆7月の利上げ幅が0.75%で9月も0.5%以上の利上げが実施される

☆10年債利回りが9月も現状程度

だった場合、9月には10y-3mも逆イールドになることに。

そうなると今まで経験則としては「2023年の景気後退」確率が上昇しそう。

債券市場の見立てが今回も当たるかどうかは全く不明で、景気後退したからといってどの程度株価が下がるかも不明ですが、10y-3mのスプレッドは気になる状況。

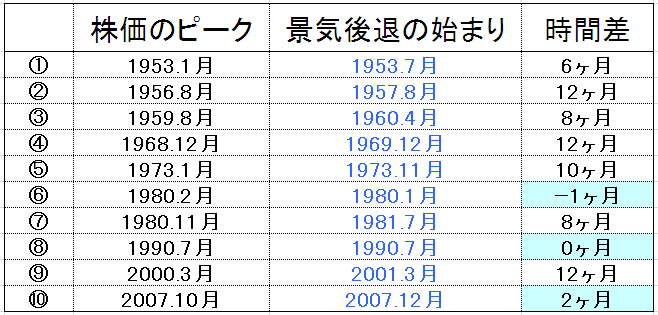

※景気後退の始まりより株価は早めにピークアウトすることが多かったというデータあり

※2020年を除く直近10回の景気後退のうち7回は景気後退の6~12ヶ月前に株価がピークアウト