欧州中央銀行(ECB)の資産動向に関する記事です。

個人的には株式市場と大いに関係があると推測。

2017.10月、ECBの決定事項

◎政策金利ほか金利水準

⇒据え置き(政策金利:0%)

◎資産買い入れ額

現状の月額600億ユーロを2017年年末まで継続。

2018年1月から9月末まで月額300億ユーロに減額。

スポンサーリンク

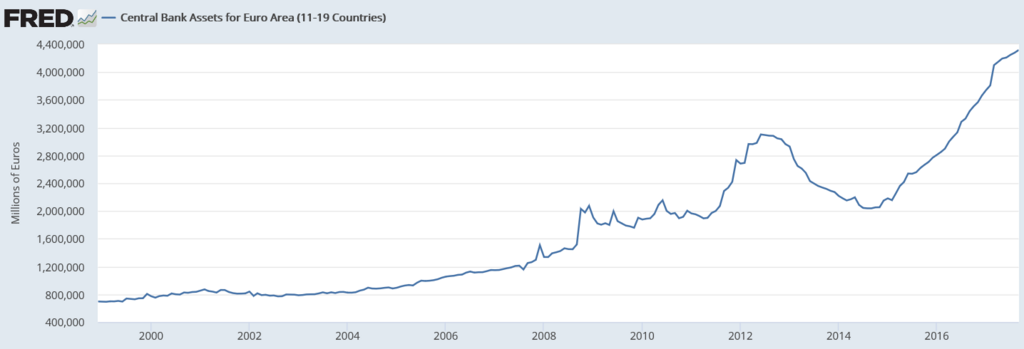

ECBの資産推移

※出所:Central Bank Assets for Euro Area (11-19 Countries) | FRED | St. Louis Fed

※単位:100万ユーロ

上記は1998.12月~2017.9月のECB資産の推移グラフです。

2000年以降では2002年頃から増加傾向。

2006年頃から増加のペースを早め、停滞時期を経て2012年にいったんピーク、2015年まで減少。

2015年からふたたび増加、現在は激しい増加の途上にあります。

ECB資産の推移データ表

※出所:Central Bank Assets for Euro Area (11-19 Countries) | FRED | St. Louis Fedのデータより管理者作成

上記表はECBの2006年年末以降の資産を年ごとに表にしたものです。

2017年は9月末のデータです。

「兆ユーロ単位」ではいまいち伝わりにくいので、便宜的に1ユーロ=130円で計算した

「日本円での資産額」

「前年との増減幅」

も兆円単位で表記しています。

2006年末から2017.9月末で資産はざっと3.7倍。

金額的には412兆円程度(約3.2兆ユーロ)の増加。

特に2014年末から2017.9月末で282兆円分の増加。

この3年足らずで総資産が概ね2倍にふくらんでいることが分かります。

ドイツ国債利回りとドイツ株式の推移

<ドイツ国債利回り>

EUの中心国なので、ドイツを取り上げます。

上記は2007年以降のドイツ国債10年物の利回り推移です。

この期間、最高で4.6%程度あった利回りは2014年の夏以降「1%以下」の水準に張り付いています。

<独DAX30指数>

※出所:SBI証券

上記グラフはドイツの株価指数の2007.11月以降の推移です。

2009年の大底から3倍以上に上昇しています。

何がいいたいのか

さて、グラフやデータをあれこれ載せて、何がいいたいのか。

一般論として、金利が下がると

◎経済活動が活発になり景気に好影響

⇒企業利益の増加⇒株高

◎企業の借入金の金利負担は減少

⇒企業利益の増加⇒株高

◎債券利回り低下

⇒投資先としての債券の魅力DOWN

⇒債券以外の投資先(株、不動産など)の相対的な魅力UP

⇒株高

などの要因で株高傾向になりやすいと思われます。

したがって、ECBが緩和政策をとり、市中の国債などを購入し(国債価格は上昇、利回りは低下)、対価として債券保有者にマネーを供給し、ECBの資産規模がふくらむことは基本的に株価に好影響を与える、その逆も然りだと考えられます。

ECBの資産規模が

◎増加⇒株価に好影響

◎減少⇒株価に悪影響

以上から、ECB、FRB、日銀などの中央銀行の資産規模やその動向を確認しておくことは、長期的視点から、株式市場の環境を考える上で非常に重要だと思われます。

ECBに関しては現在、最大の資産規模であり、新たに供給している緩和マネーの額も日銀に勝る存在です。

※FRBは新たに供給量を増やさず、資産規模を縮小する段階

昨年に続いておそらく今年も100兆円以上の資産額の増額となります。

そして、その緩和ペースは現状の月額600億ユーロから、来年以降は少なくとも9月末まで月額300億ユーロに減額されます。

したがって、ECBのスタンスは

◎引き続き来年秋まで緩和的である

◎ただ、その緩和ペースは来年初頭から大幅にペーダウンする

という見通しは確度の高い見通しです。

そして、

◎引き続き緩和的⇒株価に優しい要因

◎緩和ペースが大幅にペースダウン⇒株価に厳しい要因

ということは一般論として気にしておいてもいいのではないか、と思われます。

おわりに

そもそもなぜ金融緩和が必要なのか?

日本ではもはや当たり前のように実行されている量的緩和、非伝統的な金融政策は、なぜ今必要なのか?

わたしに正確なことが分かるはずもなく素人だからこその素朴な考えですが、 必要だから量的緩和が実施されているとすれば、現在のEUや日本の実体経済や金融市場は本質的には

非伝統的な金融緩和政策をとって金利を低く抑え込んでおかないと、

景気浮揚が図れず、

何かしらの不具合が起きるかもしれない、

少し不健康な状態?

と考えるのがスジなのかもしれません。

本当に欧州経済が健全ならば、ECBの現在実行しているような、激しい緩和政策は必要ないでは?

そんなことも考えつつ、株式市場と密接な関連がありそうなので、中央銀行の資産動向は継続的に追っていきたいと思います。

マニアックかもしれませんが、興味のある方はお付き合いください。

関連記事です