クレジットスプレッドの一つ、「米国社債スプレッド」関する記事です。

クレジットスプレッドとは

★信用力の差⇒利回りの差=クレジットスプレッド

★クレジットスプレッド=信用力の低い債券利回り-信用力の高い債券利回り

たとえば、債券が償還されるまでの期間が同じ社債と国債があり、社債の利回りが5%、その国の国債利回りが2%であった場合、

5%-2%=3%

がクレジットスプレッドです。

クレジットスプレッドの一つの使い方に

★クレジットスプレッドが縮小するとき(小さくなるとき)

⇒投資家心理は安心・楽観傾向、リスク許容度は高い

⇒株式などのリスク資産は割高傾向

★クレジットスプレッドが拡大するとき(大きくなるとき)

⇒投資家心理は不安・悲観傾向、リスク許容度は低い

⇒株式などのリスク資産は割安傾向

があります。

株式の割安水準や投資家のリスク許容度を探るうえで一つの目安になりそうな指標です。

詳しくは下記リンクを参照ください。

【米国社債スプレッド】とは

本ブログにおける米国社債スプレッドは、

「米国の社債(ムディーズ格付けBaa。中等度のリスク)」と「米国債(10年物)」の利回りの差

とします。

例えば、米国社債の利回りが5%、米国債の利回りが3%なら

5%-3%=2%

が米国社債スプレッドになります。

※わたしの個人的な理解、使い方なので、一般的ではない可能性があります

※「米国社債スプレッド」は一般的な名称ではありません

【米国社債スプレッド】の平均値、中央値

<期間:1995年1月末~2019年5月末の月末データより>

★平均値(幾何平均):2.35

★中央値:2.38

直近の【米国社債スプレッド】

<2017年以降の推移>

※出所:https://fred.stlouisfed.org/series/BAA10Yより管理者作成 ※オレンジラインは1995年1月以降の平均値

2019年5月末は「2.37」(前月末は2.14)。

前月比ではスプレッドは大幅拡大。

5月は

リスク許容度は低下した?

と思われます。

<最近のトレンド>

直近のボトムは2018年1月末の「1.56」(2000年以降の最低値)であり、

投資家のリスク許容度は16ヶ月間、概ね低下トレンドにある?

と推測。

直近ピークは2019.1.3の「2.48」。

今は「2.48」に接近中。

<6月の水準>

6月に関しては、2019.6.14の値が「2.42」で5月末の「2.37」よりスプレッド拡大。

「2.42」は長期平均「2.35」よりやや高い値であり、リスク許容度の水準は

ふつう~やや低め?

と推測。

債券市場は株式市場より悲観的な判断か。

【米国社債スプレッド】の参考データ

※出所:https://fred.stlouisfed.org/series/BAA10Yのデータより管理者作成

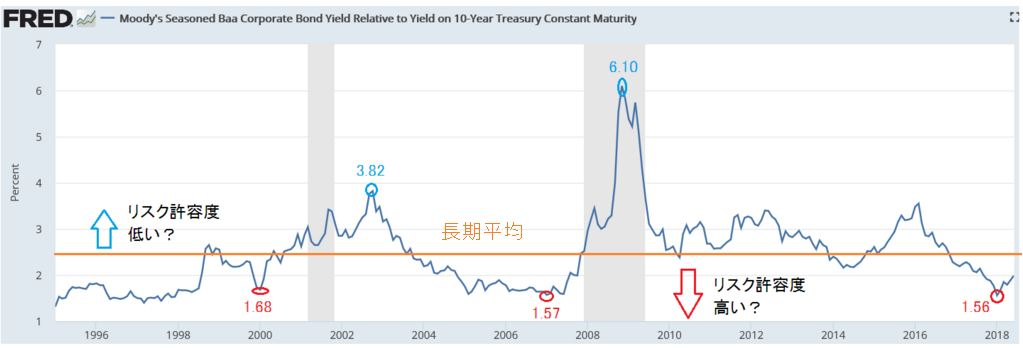

上記グラフは<1995年1月~2018年6月>の米国社債スプレッドの推移を示したものです。

ある程度時期にずれはありますが、2000年以降のバブル期とその崩壊後に、当スプレッドは最小値と最大値をつけている傾向があります。

●ITバブル期の最小値:1.68%(2000.1月)

●サブプライムバブル期の最小値:1.57%(2007.1月)

●ITバブル崩壊後の最大値:3.82%(2002.10月)

●サブプライムバブル崩壊後の最大値:6.10%(2008.11月)

●直近の最小値:1.56%(2018.1月)

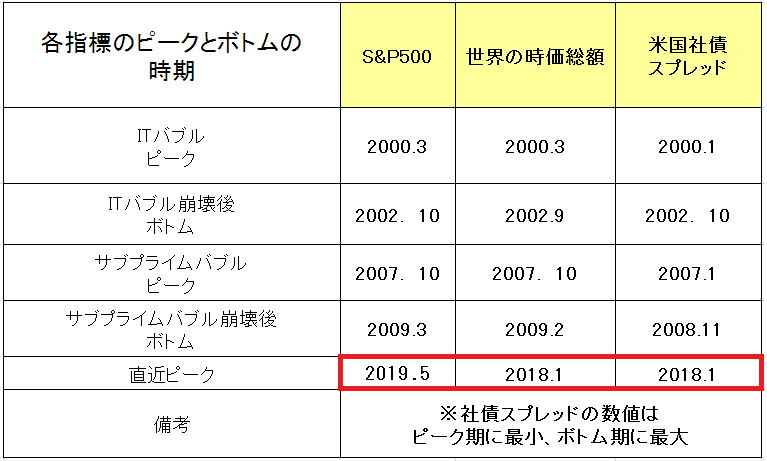

あくまで目安で今後も役立つ経験かは不明ですが、2000年以降では「S&P500」「世界の時価総額」とともに、このスプレッドの最大値、最小値も

大局的な相場の転換期を探る材料になる

かもしれません。

S&P500に関しては5月に最高値を更新、「世界の時価総額」「米国社債スプレッド」と時期がかなりずれていますが。

※出所:米S&P 500 インデックス(SPX) - Investing.com、https://fred.stlouisfed.org/series/BAA10Y、WFEのデータより管理者作成

※出所:米S&P 500 インデックス(SPX) - Investing.com、https://fred.stlouisfed.org/series/BAA10Y、WFEのデータより管理者作成

あとがき

<米国社債スプレッド:ここ10年>

※出所:https://fred.stlouisfed.org/series/BAA10Yより管理者作成 ※オレンジラインは1995年1月以降の平均値

ここ10年でみるとこのスプレッドは2018.1月頃に底打ちしている感が強いです。

そんな中、世界的に利下げモード。

インド、マレーシア、ニュージーランド、オーストラリア、フィリピンなどで最近すでに利下げが実施されています。

利下げ相場が始まるか?

個人的に長期的には「株価水準は高め、世界的には景気減速モード」との認識でポジションは小さめ、ロングショートやヘッジ付きで保有中ですが、米中会談の件もあり、プットで防御しつつやや攻めようか、というところ。

月末まで持つとありがたいですが、どうなることか。

こんな記事も