先週の米国市場を

「米国株式の割安割高を判断する目安」

になると思われる指標などで概観してみます。

ごく簡単な米国市場の概観

<先週のS&P500>

※出所:米S&P 500インデックス(SPX - Investing.com

2.28は「2954」。前週末比「-13.0%」。

1月末は「3226」で2月月間では「-8.4%」。

2020.2月の最高値「3394」から「-13.0%」の水準。

<ここ5日の米国10年国債利回り>

2.28は「1.16%」。前週の「1.42%」から大幅低下。

過去最低を更新中。

定点観測

以下の4つで定点観測してみます。

★恐怖指数<米国市場。S&P500の変動性>

★ジャンク債スプレッド<米国市場。クレジットスプレッドの一つ>

★S&P500のPBR<米国の代表的な株価指数のPBR>

★米国バフェット指標 <米国の時価総額÷米国の名目GDP>

恐怖指数

<ここ5年>

<先週>

2.28は「40.11」。

前週の「17.08」より急騰。

VIXロングしていた人は一週間程度で2倍以上のリターンか。

終値は40ほどですが、場中のピークは「49.48」を記録。

今回は49程度がピークか、まだ先があるか。

いずれにせよたまにしか示現しない高値。

わたしは2.28の夜、ごく少額で「VIXショート(VIXが低下すると利益が出る取引)をクリック証券のCFD(米国VIブルETF [UVXY])で試そうとしたら

「現在この取引は制限されています」

とのことで取引できず。

今ショートできないなら、いつショートする気になればいいんだ?

と感じましたが、仕方なし。

水準としては長期平均(「19.3」)より高く、米国の市場心理は

不安?

と推測。

目安の「30」以下であり、短期的には株価は割安?の可能性。

※今後株価が下がらないかは不明

※参考:2018年以降の高い値(場中含む。概算値)

・2018.2月:「50」

・2018.10月:「29」

・2018.12月:「36」

・2019.5月:「23」

・2019.8月:「25」

・2020.2月:「49」

<恐怖指数について詳しくはコチラ↓>

www.yukimatu-value.com

スポンサーリンク

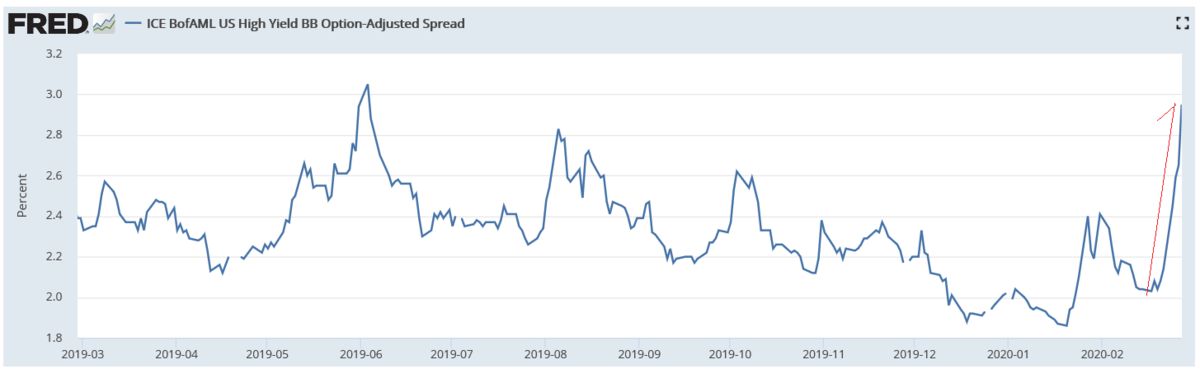

ジャンク債スプレッド

ジャンク債スプレッドとは

①ジャンク債スプレッド

=米国のハイ・イールド債(格付け:BB)の利回り-米国債(10年物)の利回り

※本記事ではオプション調整後

②ジャンク債スプレッドが大きい⇒株式は割安傾向

③ジャンク債スプレッドが小さい⇒株式は割高傾向

④★平均値(幾何平均):3.3

★中央値:3.2

<期間:1997.1月~2020.1月の月末>

推移グラフと現在の状況判断

<1997年以降>

※出所:ICE BofAML US High Yield BB Option-Adjusted Spread (BAMLH0A1HYBB) | FRED | St. Louis Fedより作成 ※期間:1997.1月末~2020.2.6

<ここ1年>

※出所:ICE BofAML US High Yield BB Option-Adjusted Spread (BAMLH0A1HYBB) | FRED | St. Louis Fedより作成

2020.2.27時点のジャンク債スプレッド(格付けBB、オプション調整後)は「2.95」で、前週の「2.08」より急拡大。

債券市場投資家のリスク許容度は低下しています。

それでもスプレッドは長期平均「3.3」より小さく、投資家心理はやや安心?か。

※2020.2.28のデータではありません

株価水準としては

やや割高?

と推測。

<ジャンク債スプレッドについて詳しくはコチラ↓>

www.yukimatu-value.com

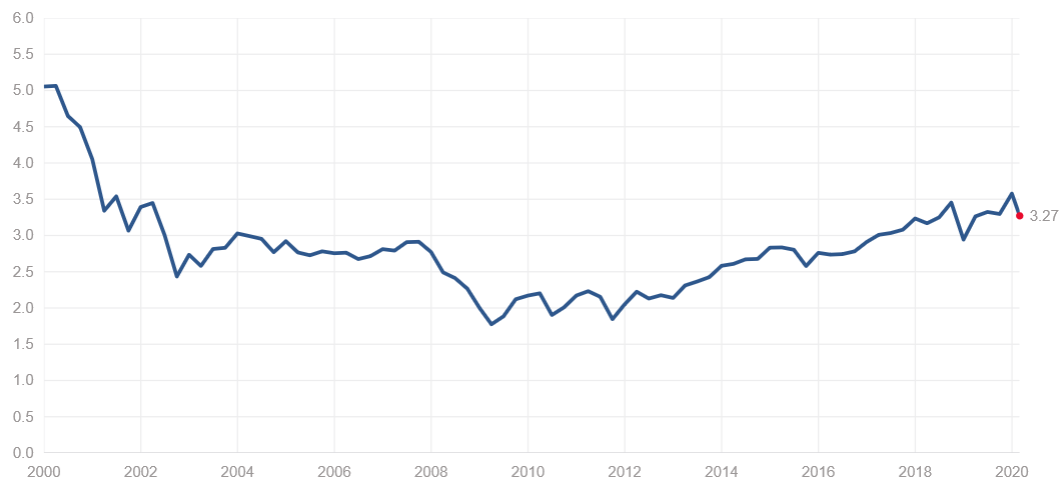

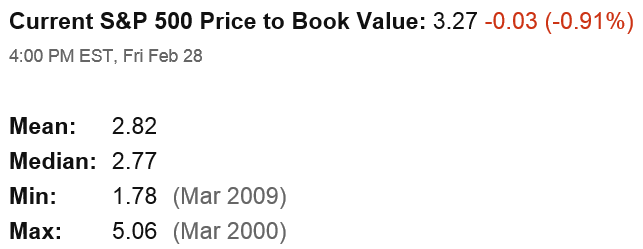

S&P500のPBR

※出所:S&P 500 Price to Book Value

1999年末~直近のS&P500のPBRの推移です。

2.28時点の推計値は「3.27」。前週の「3.70」より激しく低下。

★ITバブルの頃のピーク(2000年の5.06)

より小さく

★サブプライムバブルの頃のピーク(2007年の2.91)

は上回る高水準。

最近のS&P500の高PBR。

①2018.1.26:3.60倍

②2018.9.21:3.51倍

③2020.1.17:3.76倍

今回の上げ相場は

2020.1.17:3.76倍

がピークとなるか。

この期間の中央値「2.77」は上回っており、現在は

割安な水準ではなさそう

です。

※出所:S&P 500 Price to Book Value

<S&P500のPBRについて詳しくはコチラ↓>

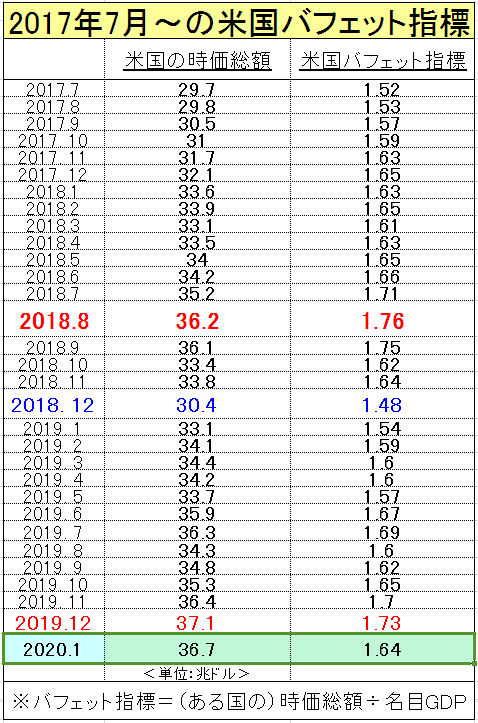

米国バフェット指標

米国バフェット指標とは

①米国バフェット指標=米国の時価総額÷米国の名目GDP

②米国株式の割安割高を判断する目安

③1995~2018年の各年末のデータから、

★平均値:1.26

★中央値:1.32

④近年の経験則の域を出ませんが

★1.05以下は株式は割安圏?

★1.40以上は株式は割高圏? と推測⑤米国の時価総額=NYSE+Nasdaqで計算

推移グラフと現在の状況判断

米国の時価総額は2020年1月末で約「36.7兆ドル」(前月末は「37.1兆ドル」)。

2020年1月末の米国バフェット指標は「1.64」(前月末は「1.73」)。

1995年からの中央値(1.33)を大きく上回っており米国株式は

割高圏?

と推測。

※データ出所:https://www.world-exchanges.org/、世界経済のネタ帳のデータより作成

※2020年米国名目GDP:22.32兆ドル(IMF推計)

米国バフェット指標について詳しくはコチラ↓

現時点での米国市場の割高割安、4つの指標からの推測、まとめ

あくまで経験的な判断ですが、現時点で各指標が示唆する株式の割安、割高の判断をまとめます。

★恐怖指数⇒(短期的には)割安?

★ジャンク債スプレッド⇒やや割高?(割安ではなさそう)

★S&P500のPBR⇒割安ではなさそう

★米国バフェット指標 ⇒割高圏?

総合的、長期的に判断すると、わたしは米国株式は

割高?

と推測。

現時点での米国株の長期投資のタイミングとしては

①リスク資産の資産配分が大きくなりすぎていれば、所定の配分に戻す

②資産配分において、株式の配分比率を減らす

③資産配分において、現金の配分比率を増やす

④長期投資を一時やめる(投資をやめる機会を探している場合)

のに適す時期だと考えています。単なる経験則ですが。

※概ね10年以上を想定した長期投資に関する一つの判断です。短期、中期的な投資には役立たない可能性が高いです

※基本的にできるだけ「割高な時期に株を売り、割安な時期に株を買う」という判断に基づいています

※単なる個人の感想です。未来は誰にも予知できません。投資は自己判断、自己責任で

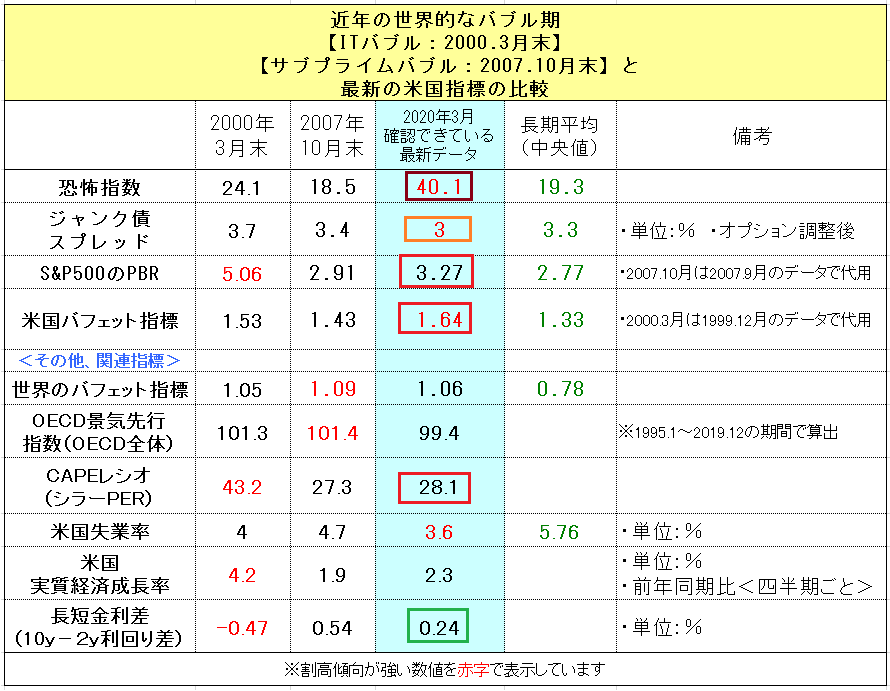

ITバブル、サブプライムバブル、現在のデータ比較

※表のデータ出所 ・世界のバフェット指標:GLOBAL NOTE、https://www.world-exchanges.org/ ・OECD景気先行指数:OECD Data ・シラーPER:Shiller PE Ratio ・失業率:US Unemployment Rate ・実質経済成長率:BEA National Economic Accounts ・長短金利差:米国債・金利 - Bloomberg ・かい離率:米S&P 500インデックス(SPX - Investing.com

割高感は減退するもまだ割高っぽい米国株。

・恐怖指数:高値

・「ジャンク債スプレッド」:急上昇するも平均以下

・「S&P500のPBR」「シラーPER」:大きく低下するもサブプライムバブルの時より高水準

・長短金利差:最近縮小気味でしたが先週は急拡大

おわりに

いつまでリスクオフが続くかは不明ですが、

●米国市場がこければ全世界的にこける可能性もあり

●2019年9月から5ヶ月ほどほぼ一本調子に上げ相場が続いていたこともあり

●長期的には10年以上上げ相場が続いていることもあり

一応ビビっといてもいい時期か。

※一方どこかのタイミングで「FRBの利下げ」がらみのニュースによる(短期的?な)暴騰、という展開も気になる状況

前週は上記のように書いていましたが、先週は書いてた本人がビビった一週間。

息継ぎなしで毎日下落で、ボラが急上昇してポジション管理に追われて疲れた一週間でした。

ロングショートやヘッジ取引の長所は、どっちに極端に動いても、トータルでの損益変動は比較的マイルドであり、ポジション縮小を断行する心理的負荷が小さめであること。

今回はショート強めで臨みトータルで利益が出ていたので、慌てず段階的に撤退すればよかった。

それでも変動が大きいと疲れます。

25日移動平均からのかい離率が-20%超の銘柄がたくさん見つかる、ある意味、魅力がある状況(日本の中小型株)。

さて来週はどうなるか。

★短期的なネガティブネタ

・日中韓のみならず、米国、欧州でのコロナ拡散懸念、景気減速懸念

・PMIで中国景気が急減速していることが確認されたこと

★短期的なポジティブネタ

・FRB利下げ

・コロナの中国景気への悪影響は2月がピークで、これ以上悪くならないんでは?という楽観

・2.28の恐怖指数、場中のピークは「49.48」。引けは「40.11」。49くらいが今回のピークで、来週以降は少し落ち着いてくれるのでは?という期待

利下げネタで反発できるか、来週も悲観が勝つか。

長期的には今の米国株の水準は低いとも思われず、リバ狙いでチョコチョコ動くことはあっても今大きな勝負をかけるつもりなし。

中長期的には

★2019年7~8月頃から半年程度続いていた世界景気の拡大トレンドがコロナで減速トレンドに反転するか、持ちこたえるか

★米10年債利回りが「1.15%」まで低下している状況で、FRB利下げがどの程度効力を持つか、その影響力を見定めること

などが気になるポイント。

こんな記事も